������:���w���x֮��

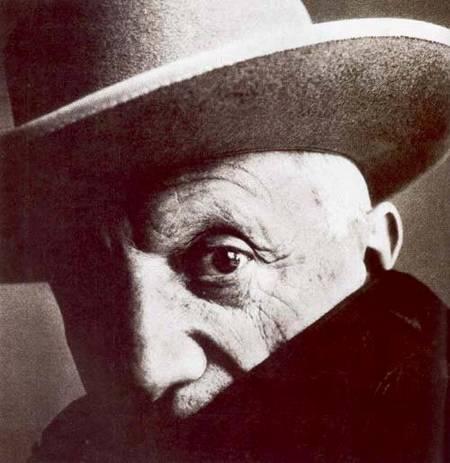

�Ͳ��_•��������Pablo Picasso��1881��1973���������������R���ӣ�Malaga��������Ǯ����������Є�(chu��ng)���Ժ�Ӱ������h��ˇ�g(sh��)���������������Į�������ˇ�g(sh��)ʷ��ռ��(j��)�˲���ĵ�λ�������������λ��a(ch��n)���ң���(j��)�y(t��ng)Ӌ�������������Ʒ��Ӌ��37000����

��������һ���x��֮���������������ʷ�ԁ���һ�������H�ۿ����Լ�����Ʒ���ղ��M�R���m�Į����������1999��12�·���һ�҈��M�е�һ�������{(di��o)��������������40���ĸ�Ʊ���x��20���o����ʮλ����֮�����������Ʒ�����������f�����ҵ�ÿһ�����ж��b���ҵ�Ѫ�����@�����ҵĮ��ĺ��x�������ȫ����ǰ10��������u�r�Į������棬����������Ʒ��ռ��(j��)4�����

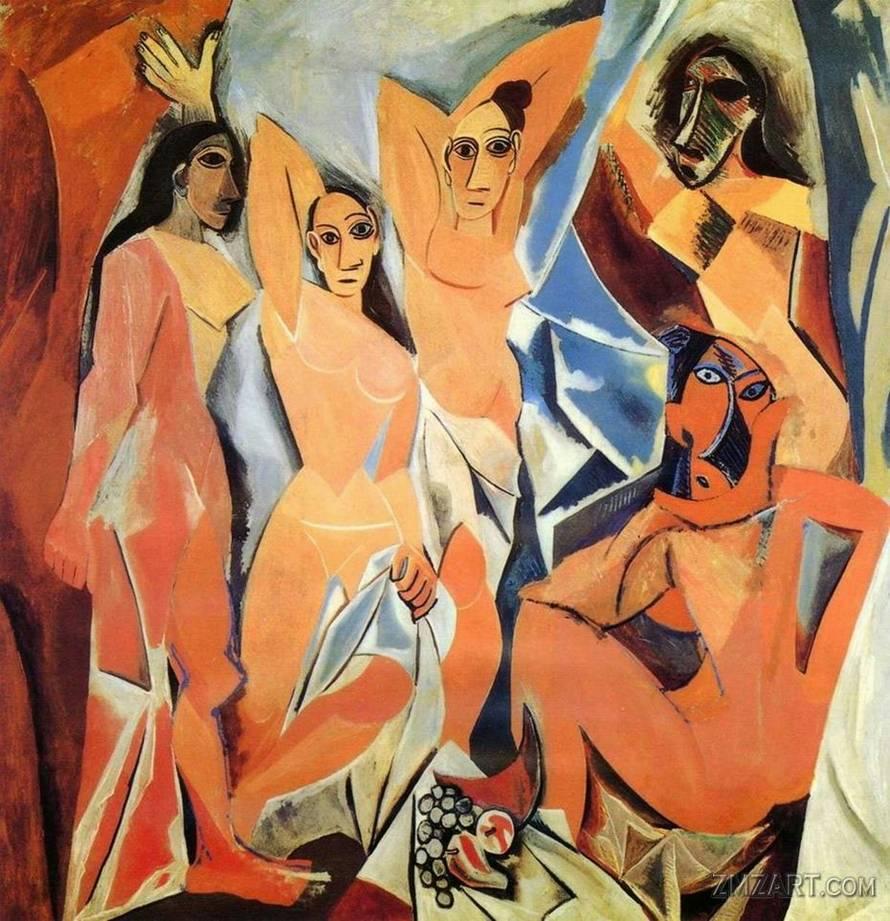

���w���x�Ĵ��������Ǯ������������Ўηָ����^���Ӱ����������1907�ꮅ���������������ġ������r(n��ng)��Ů�������w�Ɍ�ҕɢ�c���������ô�С�Ď��Π��ƴ��ʹ������˺�������w������ʹ���L���������@�ij�����ζ�������������w���L�������Ʒ߀���܉��ҵ������е�ԭ��������}ĿҲ�Ǿ���������ʹ����ȫ�o�ε����w����Ʒ�������Ҳ�����������x������Ʒ���������������������w�ɵľ�Ӱ��������ֱ�ӌ�(d��o)���ˎγ������x�Įa(ch��n)����

���w���x�Ĵ��������Ǯ������������Ўηָ����^���Ӱ����������1907�ꮅ���������������ġ������r(n��ng)��Ů�������w�Ɍ�ҕɢ�c���������ô�С�Ď��Π��ƴ��ʹ������˺�������w������ʹ���L���������@�ij�����ζ�������������w���L�������Ʒ߀���܉��ҵ������е�ԭ��������}ĿҲ�Ǿ���������ʹ����ȫ�o�ε����w����Ʒ�������Ҳ�����������x������Ʒ���������������������w�ɵľ�Ӱ��������ֱ�ӌ�(d��o)���ˎγ������x�Įa(ch��n)����

1907�ꮅ������Pablo Picasso 1881��1973���������������������r(n��ng)��Ů���������@������ȫ������L����ҕ�^������������Ů����١�֫�w���l(f��)����Ť��׃������IJ�ͬҕ�ǿ�����������F(xi��n)����ͬһ�������ϡ��@���c������؈D����������㿴��ÿ����ͬ�����˲�g���X����������[ƽ������� �@�Ǯ�������ҕ�X�������@�Ǹ����\��������������g�����µ�ӡ��̕����������������ľS���g���g(sh��)��Ʒͻ������ˇ��(f��)�d�ԁ��_��������S�����^������������ͬ�r�gƬ�ε�ҕ�X���܉��s��ͬһ���g������ͬҕ�ǵĈD��ñȹ⾀�����������Y(ji��)�������� �@������Փ�¸����\�ӄ�������X��������ʹ�����ˇ�g(sh��)���ܶ�Ŀһ�������ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)����ʽ�M������(y��ng)���ǂ������o�ā��R��������vȻ�������˹̹�c���������Բ�ͬ���Ļ��I(l��ng)�� ���Ǐ��ľS�r�յ��ľSˇ�g(sh��)�������˹̹�c��������ͬ��Խ�˂��y(t��ng)��������ˇ��(f��)�d�ԁ���ţ�D��(j��ng)�����W(xu��)���_����Ă��y(t��ng)�L�����

�y���@�ǿƌW(xu��)��ˇ�g(sh��)�Ĺ��\� �@�N�����ԵĻ�׃�����ӳ�ڿƌW(xu��)�������cˇ�g(sh��)�ĸ��ԣ� ����ʾ�҂�һ������������ �ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)�����Ļ��IJ�ͬ��������� ���ཻ�����˴˺���(y��ng)���һ�������������Ľ�푣���һ�����I(l��ng)����~��ȫ��·������